SEMAINE SPÉCIALE BRUXELLES. Retracer le parcours de millions d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards, des archétypes d’histoires qui se répètent jusqu’à présent, exil politique, économique ou simple envie de faire sa vie ailleurs, parfois…

Migration. Immigration. Mots encrassés dans notre actualité moribonde et sa logorrhée médiatique ou politique par d’innombrables adjectifs péjoratifs. On peut même oser ce constat. Jamais on n’évoque l’immigration en tant que telle, les discours ne pouvant s’empêcher de parler de la « question » ou du « problème » de l’immigration… À l’époque du storytelling, jamais on ne pense à remonter les fils, les parcours, pourtant, toute histoire est éclairante. L’homme et ses territoires ne sont pas des voyageurs sans bagage.

Immigration flamande

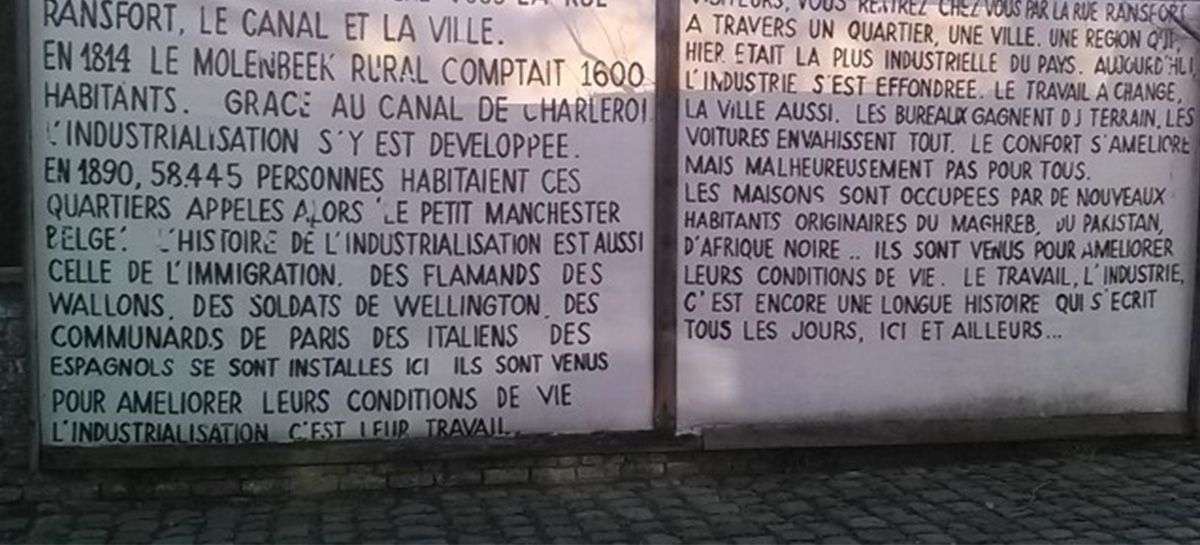

On ne peut évoquer l’histoire de l’immigration d’un territoire européen sans remonter au XIXe siècle. La révolution industrielle et le développement urbain qu’elle a suscité, une double dynamique qui a provoqué un appel de main-d’œuvre peu qualifiée constituée à l’époque d’immigrés flamands. Conséquence de la crise économique des Flandres et de l’industrialisation massive du territoire Wallon, notamment Molenbeek-Saint-Jean que l’on appellera le Liverpool ou le Manchester Belge.

Ce flux migratoire flamand a parfois été encouragé et organisé par les compagnies charbonnières confrontées au déficit de personnel, à l’image de la société de Bois-De-Luc qui, dès 1838, bâtit des cités destinées à héberger les ouvriers flamands. Ajoutées à ces promesses de logements, de véritables campagnes d’embauches sont mises en œuvre par voie de presse ou par l’entremise d’agents recruteurs salariés par les entreprises wallonnes afin d’amener cette main-d’œuvre rurale dans les usines et les mines, une main-d’œuvre peu qualifiée, peu politisée, soumise en somme aux conditions de travail et de salaire instaurées par le patronat. Ce qui avait le don d’irriter les travailleurs wallons qui fustigeaient cette concurrence docile, comme l’écrit le Dr Schoenfeld en 1855 : ces houilleurs nouveaux ont empêché, depuis un grand nombre d’années, la mise en grève des houilleurs wallons.

La présence massive de cette main-d’œuvre va donc geler les salaires dans les postes où elle s’emploie. Les représentants ouvriers iront même jusqu’à demander l’interdiction de recruter des Flamands et d’en terminer avec cette sorte de concurrence déloyale. On notera la naissance de l’expression péjorative « travail di Flamind » que l’on n’a aucun besoin d’expliciter. Une passivité qui peut s’expliquer par la difficulté d’organiser syndicalement ces travailleurs notamment à cause de la barrière de la langue. En effet, à cette époque, peu de travailleurs flamands parlent français et il faudra attendre l’entre-deux-guerres pour qu’un discours émerge et touche la population flamande. Un discours orchestré tant par les socialistes et les syndicalistes que les tenants de mouvements catholiques, discours qui visera à intégrer cette population flamande.

Immigration italienne

En 1932, François Van Belle, député et bourgmestre de Tilleur, avait eu lors d’un débat à la chambre ces mots lourds de sens au sujet des immigrés flamands dont il était issu : « ils ont été accueillis en Wallonie à bras ouverts. On leur a appris ce qu’étaient les droits de l’homme. Cela, je ne l’oublierai jamais ! » Et c’est de cette instruction que va naître ce que l’on pourrait appeler le second mouvement migratoire d’importance à Molenbeek-Saint-Jean, celui de la main-d’œuvre italienne à travers un accord signé à Rome en 1946 entre l’Italie et la Belgique.

Ce protocole d’accord économique prévoyant « l’importation » de 2.000 travailleurs italiens chaque semaine contre l’approvisionnement de trois millions de tonnes de charbon annuel. L’accord précisant que ces immigrés ne pourraient exercer que le métier de mineur de fond. Selon l’historienne Anne Morelli, cet accord ne découlait aucunement d’un manque de main-d’œuvre locale, mais plutôt de la politisation et de la syndicalisation des travailleurs belges, ainsi refusaient-ils les conditions de travail imposées par les entreprises.

Après avoir subi les affres de la mine, ces immigrés vont refuser d’y descendre, certains seront arrêtés et renvoyés en Italie pour rupture unilatérale du contrat de travail. Ceux qui auront supporté ces travaux durant 5 ans obtiendront un nouveau statut leur permettant d’accéder à d’autres emplois. Nombre de ces Italiens connaîtront dès lors une sorte de « second voyage », vers Bruxelles, qui se déroulera durant les années 1960 et 70. Le développement de la capitale belge appelant une main-d’œuvre pour les grands chantiers et la construction urbaine. Quitter la mine, pour ces Italiens, constitue une ascension sociale, ainsi exerçant des métiers moins éprouvants, mieux considérés, sans oublier l’accession progressive de ces immigrés à la propriété.

Immigration marocaine

Et lorsque les immigrés italiens vont refuser les conditions de travail déplorables ou accéder à d’autres emplois, les entreprises belges chercheront, dès 1956, explique Anne Morelli, à faire venir des Espagnols et des Grecs pour occuper les emplois dans les mines et les usines. Et quand ce « filon » de l’Europe du Sud s’épuise, les entreprises se tourneront vers la Turquie mais surtout le Maroc. Avec l’accord du 17 février 1964 qui à l’instar de l’accord italo-belge visera à « importer » de la main-d’œuvre bon marché. Des immigrés marocains qui vont être chaleureusement accueillis dans un premier temps, les voisins et voisines espagnols et italiens leur apprenant à vivre la ville.

Le choix d’ouvriers marocains n’était pas fortuit. Anne Morelli confie que le patronat belge avait envoyé une délégation dans le Maghreb afin de voir quelle était la population qui serait idéale à importer. La Tunisie était trop moderne, l’Algérie constituait un risque. Beaucoup d’Algériens avaient travaillé en France et s’étaient familiarisés à travers la CGT (Confédération générale du travail) avec la pratique syndicale. Tandis qu’au Maroc, le rapport dit que les Marocains sont des travailleurs habitués à des conditions extrêmes dans leurs campagnes et qu’ils sont très religieux. Un point positif à l’époque pour le patronat, précise Anne Morelli.

C’est donc eux qu’on a choisi « d’importer ». L’historienne évoque le cas de vieux Marocains avec lesquels elle s’est entretenue et qui lui décrivaient les conditions d’embauches, disant qu’il y avait deux files : celle des francophones et l’autre des non-francophones. Au final, on ne prenait que les immigrés qui ignoraient le français, car ils ne comprendraient pas ce qui leur arriverait et ne pourraient communiquer avec les autres, un peu de la même manière que les travailleurs flamands un siècle auparavant.

« L’importation » de la main-d’œuvre marocaine va s’achever en 1974. L’immigration, elle, se poursuivra avec le regroupement familial. Cette population marocaine ou d’origine marocaine qui a été très active dans les années de plein emploi connaîtra par la suite un chômage de masse qui, conjugué au glissement des autres populations vers les quartiers modernes de la commune (haut Molenbeek), laisse la population d’origine marocaine dans les parties les plus défavorisées (le bas de Molenbeek).

Une certaine homogénéité s’établit dès lors dans ces quartiers. Les enfants issus de l’immigration marocaine se retrouvant scolarisés dans ce que l’on nomme des écoles de second choix n’accordant pas énormément de possibilités. Des enfants sans avenir qui voient leur père sans travail depuis des décennies, leur famille vivant des aides de l’état. Surgit dès lors une triple impossibilité d’intégration. Comme l’explique Anne Morelli, on s’intègre par son quartier, son école et son emploi. Quand les deux premiers sont homogènes du point de vue de la population, que le troisième est inexistant (surtout lorsque l’on connaît le rôle joué par les syndicats dans l’intégration des travailleurs marocains, travailleurs qui dans les années 60 étaient très actifs dans les luttes pour leurs droits s’alliant avec les Belges, les Italiens et les Espagnols), il ne reste dès lors que le prisme social, comme on a pu le lire ces derniers temps dans les pages du BondyBlog et du Bruxelles Bondy Blog. Tout comme ces initiatives racontées lors de cette semaine d’immersion à Molenbeek, qu’il s’agisse d’ateliers radio, de la création d’espaces de vie commune ou d’une marque de bière et de sodas visant à rassembler les Molenbeekois, ou encore d’une équipe de football féminine.

Ahmed Slama (Bondy Blog)

Incroyable travail d histoire. ..passionant et criant de vérité sociale bcp appris..et finalement on est tous l étranger de qqn d autre.

Merci à l’auteur